Pour une histoire populaire du Venezuela

- Opinión

Les élections présidentielles du Venezuela auront lieu le 20 mai. Un rendez-vous décisif pour l’avenir de l’Amérique Latine et des relations Sud-Sud. Bénéficiant d’un véritable soutien populaire, le candidat Nicolas Maduro est en train de mobiliser des dizaines de milliers de Vénézuéliens dans ses meetings de campagne. C’en est trop pour Mike Pence. Le vice-président US a qualifié ces élections de “mascarade” et demande leur report. Il menace même le Venezuela de nouvelles sanctions. Pourquoi les institutions européennes lui emboîtent-elles le pas? Pourquoi le traitement médiatique de la Révolution bolivarienne est-il calqué sur la vision des Etats-Unis qui considèrent l’Amérique latine comme leur jardin personnel? Et surtout, quelle est la réalité dans ce pays qui a multiplié les expériences créatives en faveur de l’émancipation humaine au cours des 18 dernières années? Le cinéaste belgo-vénézuélien Thierry Deronne, qui vient de concocter son nouveau film “Histoire du Venezuela”, a bien voulu répondre à nos questions.

Alex Anfruns : Vous êtes venu présenter votre dernier film “Histoire du Venezuela” dans votre pays d’origine, la Belgique. Avec un montage où se côtoient d’une part des images d’archive cinématographiques montrant l’envers du décor du boom du pétrole, et d’autre part des voix des figures anticolonialistes visionnaires, le spectateur est face à une expérience audiovisuelle captivante. Comment est née l’idée du film, où a-t-il été déjà projeté et quel a été l’accueil ?

Thierry Deronne : Après 24 ans de vie au Venezuela, le regard pivote et plusieurs questions commencent à m’intéresser : pourquoi tout en ne ménageant jamais ses critiques vis-à-vis des fonctionnaires publics, le peuple vénézuélien ne tombe pas dans les provocations violentes ou dans le mécontentement recherché par la guerre économique, et continue à réaffirmer son soutien électoral au chavisme ? Ensuite pourquoi la droite est-elle si imperméable au dialogue, d’où vient sa rage, sa violence ? Enfin, pourquoi les européens croient-ils si facilement que le Venezuela est une dictature, pourquoi la désinformation marche-t-elle aussi bien ? A ces trois questions c’est l’Histoire qui répond le mieux.

La critique populaire ? Elle parle d’une longue histoire de résistance à l’humiliation, à la négation de la condition humaine. C’est au Venezuela qu’eurent lieu les premières rebellions d’esclaves du continent. « Ce peuple, dixit le président Guzman Blanco, est un cuir sec – frappez-le d’un côté, il se soulève de l’autre ».

La rage des opposants ? La droite vénézuélienne vit encore dans le racisme colonial, celui de ces mantuanos qui ne sortaient pas de chez eux par peur que le soleil brunisse leur peau et organisaient – déjà ! – des violences à Caracas contre l’édit du roi d’Espagne permettant aux esclaves d’acheter leur affranchissement. Ce seizième siècle refait surface dans les violences de 2017 avec les lynchages d’afrodescendants brûlés vifs par les « combattants de la liberté » chers aux médias occidentaux.

Enfin, pourquoi l’efficacité de la désinformation parmi les européens ? Parce qu’en se soumettant à la gouvernance médiatique, l’Europe s’est coupée du monde et sa peur de la nuit réveille son colonialisme, la pousse à renforcer cette muraille médiatique. L’image caricaturale des vieux machos blancs – entrepreneurs privés, putschistes ou leaders de la violence d’extrême droite qui réprimeraient les leaders sociaux comme en Colombie ou au Brésil s’ils parvenaient au pouvoir – adoubés par l’Union Européenne et ses présidents comme « opposition démocratique du Venezuela », exprime bien ce rendez-vous manqué de l’Europe avec une Amérique Latine qui était pourtant prête à parler d’avenir sur un pied d’égalité.

Deux autres sources majeures pour construire le film « Histoire du Venezuela » sont, d’abord, le chercheur vénézuélien Fernando Coronil qui explique le rapport des pays du sud à leur sol, à leur nature, à leur territoire, comme un rapport qui surdétermine leurs politiques et leurs stratégies – ce troisième concept a jusqu’ici été peu assumé par le marxisme qui a privilégié les deux premiers, ceux de la relation capital-travail. L’Europe des i-phones est de plus en plus habitée par des peuples hors-sol, voués au présent pur de la consommation. L’autre source, c’est Walter Benjamin pour qui à chaque mouvement révolutionnaire la classe opprimée bondit comme un tigre dans la forêt de l’Histoire et en ramène des éléments des révolutions antérieures. Cette rupture par le peuple vénézuélien du mythe du progrès social-démocrate qui imposa des ajustements et tira sur des affamés en 1989, poussa de jeunes militaires comme Hugo Chavez à se replonger dans Bolivar et à sortir du dogme de « la fin de l’Histoire ».

Avec des étudiants de la Sorbonne occupée, avec des cinéphiles du festival Rencontres de Bordeaux, ou les Amis du Diplo d’Annecy, le film a permis de parler du Venezuela sans devoir épuiser le temps disponible à réfuter les mensonges des médias.

Quelle est la situation du cinéma au Venezuela ? Et quelle a été la politique culturelle de la Révolution Bolivarienne ces dernières années, notamment avec la crise liée au prix du pétrole?

Il y a d’énormes investissements publics pour démocratiser le cinéma à tous les niveaux : formation, production et diffusion, même si ce n’est pas simple de déplacer ceux qui s’arc-boutent sur leurs avantages de classe, sur leur capital culturel. Il faut continuer à se battre pour décoloniser l’imaginaire, Hollywood reste encore très présent dans beaucoup de ces espaces, et il n‘y a pas pratiquement aucune fiction produite sur toutes ces années de révolution.

Mais tout ne fait que commencer. La révolution bolivarienne, malgré la chute des cours du pétrole et la guerre économique, a maintenu l’ensemble des programmes sociaux et des politiques culturelles – récupération d’espaces pour la création, missions de formation artistique, festivals et spectacles gratuits pour la population, et c’est un trait d’intelligence : l’art n‘est pas sacrifié, jamais, il indique la sortie du tunnel. Après 18 ans on sent une poussée d’en bas de nouvelles voix, de nouveaux créateurs dans tous les domaines.

Lors d’un échange après la projection, vous nous avez confié qu’il existe parmi la jeunesse vénézuélienne un regain d’intérêt pour les cinéastes latino-américains des générations précédentes, appartenant au courant expérimental, tel que le brésilien Glauber Rocha ou le bolivien Jorge Sanjinés. Ces auteurs vous ont-ils inspirés? Quelle est leur spécificité par rapport à d’autres courants de cinéma d’art et essai tels que la “nouvelle vague” française?

Le point commun du « Nuevo Cine Latinoamericano » des années 60-70 avec la Nouvelle Vague est le rejet des codes de l’industrie nord-américaine.

En Amérique Latine, en outre, on a affaire à des cinéastes organiques et artisanaux : organiques parce qu’ils prophétisent la montée en puissance des peuples. Et artisanaux parce que leur forme est chaque fois différente, secrétée par des cultures, des communautés différentes.

Ils restent un modèle pour notre cinéma, pour notre télévision : être original à chaque instant, dans une rénovation permanente qui ne peut venir que d’une dialectique avec la culture populaire.

Vous êtes aussi formateur d’une école populaire de cinéma et télévision et travaillez dans le développement de médias communautaires, en confirmant que le cinéma est avant tout un art collectif. Est-il possible de se battre à armes égales avec la culture du rentisme qui a prévalu historiquement au Venezuela, telle que l’avait décrite Fernando Coronil dans son ouvrage “El Estado Magico”?

A l’ère des coups d’Etat médiatiques, plutôt que de répéter « la presse est contre nous » ou « nous devons occuper davantage les réseaux sociaux », le socialisme latino-américain doit prendre conscience que son futur passe par la création d’un tissu serré de médias populaires, par la rédaction d’une loi latino-américaine puis mondiale de démocratisation de la propriété des médias, par la remise des fréquences, chaînes et ressources aux organisations populaires, par la refonte conceptuelle de l’enseignement de la communication sociale. Mais aussi et surtout par quelque chose de plus fondamental, sans lequel tout ce qui précède ne suffirait pas.

Le capitalisme a reterritorialisé l’espace et le temps sous la forme d’un métabolisme social du type « tout-à-l’ego », ou la causalité d’ensemble a disparu dans le sautillement de la dénonciation de purs effets. Le socialisme n‘existera que s’il invente un appareillage intégral, technique et culturel, qui soit indépendant de l’industrie globalisée et qui produise des effets sociaux organisateurs et non isolants.

Cette nouvelle civilisation “technique”, cette médiologie structurante, reste le grand « impensé » de la gauche qui en est encore à parler de… « déontologie journalistique » !

Un paysan d’une commune de Barinas nous disait : “nous proposons un système communal qui sera aux mains du paysan producteur d’aliments pour que nous organisions la production et la distribution”. Substituez « alimentation » par « information » et vous aurez le visage du média futur, hors studio, hors portables, décentré, démultiplié, organisateur.

Vous vivez et travaillez au Venezuela depuis les années 1990. De quels changements majeurs vous avez témoigné dans cette époque charnière, notamment avec l’Assemblée Constituante mise en route par Chavez au lendemain de son élection ?

Depuis longtemps la politique au Venezuela voit s’affronter deux « champs magnétiques ». Le premier, c’est la formation historique « social-démocrate » : le parti Acción Democrática comme appareil clientéliste, fabriquant de sommeil populaire avec télévision de masse, État « magique »au service du pillage de la nation par une élite surtout blanche.

C’est l’école politique première, avec ses rêves d’ascension sociale, qui a duré longtemps (quarante ans), assez pour expliquer beaucoup de comportements actuels à l’intérieur de notre Etat. La fosse commune des 3000 manifestants anti-FMI laissée par le président Carlos Andrés Pérez en 1989 fit tomber le masque de cette « social-démocratie » et déclencha le retour en politique du deuxième « champ magnétique », celui des marrons, ces ex-esclaves qui appelaient au son de leurs tambours à fuir les chaînes coloniales pour créer la « vraie vie », menés cette fois par Hugo Chavez.

Ce désir d’égalité est toujours vivant, et c’est un moteur extraordinaire du point de vue démocratique : il amène des gens à traverser à gué des rivières, à déjouer les attentats et les menaces de la droite pour aller voter en juillet 2017 pour l’Assemblée Nationale Constituante, débordant le Parti Socialiste Unifié (principal parti chaviste). Cette « pulsion créatrice d’un peuple » que Chavez avait prophétisée en citant Marc Bloch, se produit au moment où toute une micro-corruption quotidienne parlerait plutôt d’un affaissement collectif.

Malgré tout ce que signifient le dollar parallèle, la vie plus difficile et l’éreintement de quatre ans de guerre économique, malgré le sabotage de l’élection par l’extrême droite, huit millions de Vénézuéliens déposent un bulletin dans l’urne, élisent une Assemblée Constituante ! Huit millions de citoyens descendant des versants glacés, traversant des rivières fortes.

Qu’il s’agisse de la transformation de l’Etat, de la lutte contre la corruption, de la transformation du système productif, de la sortie du « rentisme pétrolier », des droits en matière culturelle, écologique, ce chantier constituant mérite d’être visibilisé, étudié, on n’a pas encore commencé à en prendre la mesure ni à en déchiffrer l’origine.

Comment expliquez-vous les efforts déployés dans les médias dominants pour présenter le gouvernement vénézuélien comme étant une dictature, malgré les nombreuses élections qui se sont tenues avec la présence de centaines d’observateurs et accompagnateurs internationaux, dont des personnalités comme Jimmy Carter?

L’objectif des médias dominants est un changement de gouvernement. La violence de la droite, mise en scène par les médias comme s’il s’agissait d’une révolte populaire, est ancienne : dès que Bolivar libéra les esclaves pour fonder une armée au service de la libération de l’Amérique Latine, l’oligarchie colombienne rêva de l’assassiner et les gazettes états-uniennes le traitèrent de « César assoiffé de sang ».

Deux siècles plus tard quand le Venezuela redevient un phare d’égalité, de souveraineté, de démocratie (droits des femmes, conseils de travailleurs, formes communales de pouvoir citoyen, 25 élections en 18 ans), la même oligarchie colombienne et les États-Unis rallument les violences paramilitaires et la guerre économique pour faire tomber Maduro.

Les médias poursuivent cette guerre contre l’émancipation des ex-esclaves. En fait ces violences locales sont faites pour les médias, mises en scène pour l’extérieur. Et si quelqu’un doit rendre des comptes aujourd’hui, c’est le journaliste. D’abord, pour avoir occulté les 90 % de la population qui n’ont pas participé aux violences et les ont rejetées, faisant passer la minorité insurgée pour « la population ».

Ensuite, pour avoir inversé l’ordre du montage. L’agression des commandos de la droite et la réponse des forces de l’ordre, montées à l’envers, ont créé l’image d’un « régime » réprimant des manifestants. Il y a plus grave : les médias ont imputé automatiquement, jour après jour, au « régime » les morts causés par l’extrême droite, ce qui a alimenté l’énergie des tueurs. Ceux-ci savaient parfaitement que chaque mort imputé à Maduro renforcerait le discours en faveur d’une intervention.

Mais qui, de Médiapart au Soir, de France Inter au Monde, qui, dans la vaste « zone grise » (Primo Levi) des écrans d’ordinateurs ou du studio ouaté à dix mille kilomètres de Caracas, aura le courage de reconnaître qu’il a encouragé des assassins ?

Née de la révolution haïtienne, la bolivarienne est une émergence de l’Afrique en Amérique Latine, et c’est exactement ce que veut détruire l’Occident, la même aspiration à la liberté, à l’égalité et à la fraternité. Quand Macron reçoit l’extrême droite vénézuélienne à l’Elysée, il ne fait que rêver de l’enfermement de Toussaint Louverture par Napoléon, pour le laisser mourir de faim et de froid dans les Alpes. L’axe sud-sud, avec l’Afrique en particulier, sera l’axe déterminant pour la libération de nos peuples, pour leur « deuxième indépendance ».

Un effet de l’hypersphère médiatique dans laquelle l’Europe vit désormais est que dans la gauche « science-po » le raisonnement n‘est plus : « comment étudier, comment comprendre l’Autre » mais « quelle position prendre ici, quelle image de marque devons-nous donner ici, en Europe ? »

La plupart des citoyens, intellectuels ou militants en sont réduits à faire une moyenne forcément bancale entre l’énorme quantité de mensonges quotidiens et une minorité de vérité. Le problème est que la quantité de répétition, même si elle crée une opinion, ne fait pas une vérité en soi. Le nombre de titres ou d’images identiques pourrait d’ailleurs être mille fois plus élevé, que cela ne signifierait toujours pas qu’on nous parle du réel.

Comment nous reconnecter au réel ? Quand le Mouvement des Sans Terre du Brésil, l’ensemble des mouvements sociaux et les principaux partis de gauche d’Amérique Latine ou 28 organisations vénézuéliennes des droits humains dénoncent la déstabilisation violente de la démocratie vénézuélienne, on dispose d’un large éventail d’expertises démocratiques. C’est-à-dire de sources directes et d’une connaissance plus profonde de la réalité qu’Amnesty qui recopie les rapports d’ONGS des droits de l’Homme proches de l’opposition ou que la « moyenne » d’un « science-po » européen obligé de préserver un minimum de respectabilité médiatique.

A l’approche des nouvelles élections présidentielles, Quel est votre regard sur les candidats, leurs programmes respectifs et le climat dans ce début de la campagne ?

Des candidats d’opposition, il y a peu à dire sauf qu’ils sont les ombres d’un théâtre ancien : l’évangéliste corrompu Javier Bertucci ou Henri Falcon qui propose de dollariser le Venezuela. Face à eux, Maduro incarne la jeunesse de la transformation politique. Comme nous disent des paysans de l’État de Portuguesa, « Maduro est encore plus fort que Chavez ». Le second avait proposé le premier comme successeur parce qu’il était le seul à n’avoir pas joué des coudes pour lui succéder.

Élu de peu, Maduro a dû assumer « l’héritage » : gouverner en négociant avec les différents secteurs, certains conservateurs, dans et hors du gouvernement. Son style est différent, plus lent sans doute, que Chavez. Il a non seulement réussi à résister au déluge d’opérations destructrices de l’empire mais il a su ramasser le gant pour développer de nombreux aspects de la révolution, qu’il s’agisse du logement public ou des emplois pour la jeunesse, avec ce pari fou de demander aux gens de se mobiliser en pleine guerre économique pour élire une assemblée constituante.

Sa sainte colère contre le secteur privé, majoritaire, qui augmente les prix pour annuler ses constantes hausses de salaire, ou contre les expulsions de paysans par les mafias des grands propriétaires, sont le prélude à un approfondissement de la révolution s’il est élu le 20 mai. Le pétrole remonte, l’or de l’arc minier revient enfin dans les coffres de l’Etat.

En fait ce qui frappe à Caracas c’est le calme, la tranquillité des gens alors qu’en Europe on parle de chaos, de famine, de violence, pour justifier une intervention « humanitaire ». Malgré les hausses de prix, les sanctions euro-américaines, le peuple ne tombe pas dans la colère recherchée. Pourquoi ? Je parlais de la longue histoire de résistance populaire. Il y a aussi le fait que les aliments reviennent dans les rayons, et certains médicaments.

Outre les allocations que multiplie le gouvernement bolivarien en direction des plus vulnérables, et les distributions massives d’aliments subventionnés, le secret est dans le fait que les vénézuéliens se sont adaptés, on trouve toutes sortes de parades, de combines, pour acquérir ces produits et pallier la pression économique. Et il y a quelque chose de très particulier, subtil, dans l’air : la contrebande du bolivar papier, extrait massivement par la mafia colombienne, la pulvérisation par l’inflation du salaire payé par le patron, tout cela crée une ambiance révolutionnaire, très « An 01 », difficile à percevoir loin du Venezuela, les gens se sentent moins liés au travail, à l’entreprise privée…

Je sais qu’en Europe certains adorent parler du « crépuscule de la révolution », d’une « fin de cycle », (variantes de la « Fin de l’Histoire »), mais peut-être est-ce leur propre dissolution dans l’hypersphère virtuelle qu’ils subliment. La Révolution Bolivarienne a bientôt 19 ans, elle invente tous les jours, refuse de s’habituer à la fatigue, de croire aux larmes. Dans son dernière lettre, la « Lettre à l’Afrique », Hugo Chavez citait Simon Bolivar : « Il faut attendre beaucoup du temps ».

Caracas, mai 2018.

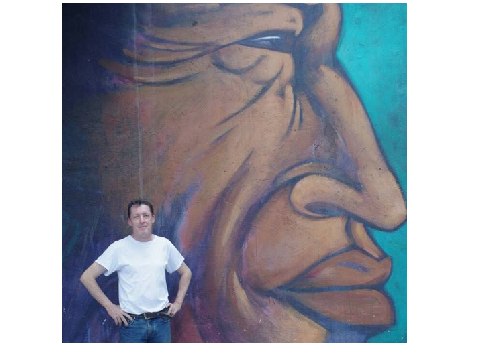

Thierry Deronne, licencié en Communications Sociales (IHECS, Bruxelles, 1985) vit au Venezuela depuis 1994. Enseigne le documentaire et la théorie du montage dans deux universités (UBV, UNEARTE). Formateur des mouvements sociaux au sein de l’Ecole Populaire et Latino-Américaine de Cinéma et de Télévision. Après avoir donné des formations audiovisuelles dans le Nicaragua sandiniste des années 80, il fonde cette école au Venezuela en 1994, et participe à la fondation de plusieurs télévisions associatives et publiques comme Vive TV, dont il fut vice-président de 2004 à 2010. Créateur du Blog www.venezuelainfos.wordpress.com. Cinéaste, réalisateur entre autres du « Passage des Andes » (2005), « Carlos l’aube n‘est plus une tentation » (2012), « Jusqu’à nous enterrer dans la mer » (2017) et « Histoire du Venezuela » (2018).

Source : Journal de Notre Amérique

Del mismo autor

- Le droit au développement, un processus sur le temps long de l’Histoire 02/07/2020

- Bolivia: el golpismo del siglo XXI y sus crímenes contra la humanidad 16/12/2019

- Venezuela: “Los terratenientes persiguen y asesinan a los Yukpa con impunidad” 22/08/2019

- En Venezuela, el derecho a la vivienda lo hace posible la Revolución 09/07/2019

- Venezuela en plena guerra mediática, ¿preludio a una guerra a secas? 26/02/2019

- Podrán hacer presos a Milagro Sala, Jorge Glas & Lula, pero no a sus pueblos 14/11/2018

- Nicaragua, ¿la operación “Contra bis” está fracasando? 16/07/2018

- Nicaragua: del terrorismo considerado como el arte de manifestar 25/06/2018

- Pour une histoire populaire du Venezuela 11/05/2018

- Stella Calloni : “en América Latina hay un proyecto de recolonización regional” (1/2) 09/01/2018