Sobre las Memorias del Sumpul

- Opinión

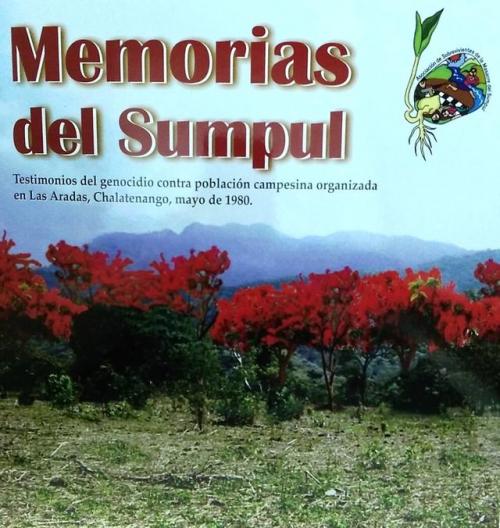

Dorothee Molders, querida amiga y ex compañera de trabajo de la UCA, puso mis manos, como un obsequio invaluable, el libro Memorias del Sumpul. Testimonios del genocidio contra población campesina organizada en Las Aradas, Chalatenango, mayo de 1980 (San Salvador, Equipo Maíz, 2019). Se trata de una obra colectiva cuyos autores, miembros de la Asociación de Sobrevivientes y Víctimas de la Masacre del Sumpul y otras masacres de Chalatenango, recogen –siendo ellos y ellas víctimas sobrevivientes de esa masacre— el recuerdo de quienes perdieron la vida en ese hecho de barbarie con el que prácticamente daba inicio uno de los capítulos más dolorosos y tristes de la historia reciente de El Salvador, como fue la guerra civil (1981-1992), que hay quienes insisten en llamar “conflicto armado”. El libro es un reclamo de justicia para esas familias que fueron masacradas en El Río Sumpul, en mayo de 1980, pero también es un homenaje hacia ellos y ellas, tejido del recuerdo agradecido, por parte de quienes les sobrevivieron.

He recorrido sus páginas lentamente, sin poder contener la sensación de impotencia, dolor y desolación que transmiten los testimonios recogidos por los autores. Lo que se dice en Memorias del Sumpul toca las fibras más sensibles de mi ser, pues parte de mi corazón está con la gente de esas tierras que sobrevivieron a la masacre y a la guerra civil. Ver a algunos de ellos en las fotografías –Julito Rivera, Felipe Tobar, Dina Alas, Marta Tobar, Miriam Ayala, Mirian Dubón y Vilma Mejía— apacigua la desazón que me causa imaginarme a cada una de aquellas personas (niños, niñas, ancianos, mujeres y hombres) que hacían todo lo posible por aferrarse a la vida, sin lograrlo, pues tenían ante sí a militares con la disposición de asesinarles.

Ver la sonrisa en sus rostros –una sonrisa que el sufrimiento y las luchas por sobrevivir no han logrado borrar— me conmueve, tal cual me sucedió cuando tuve el privilegio de compartir con ellos y ellas –animado por el P. Jon Cortina— experiencias de análisis y debate político, en la Escuela de Formación Política que con entusiasmo creamos, junto con jóvenes jesuitas y el P. Cortina, allá por 1998. Esas experiencias me vincularon, en los afectos y el cariño entrañable, con la gente de Arcatao, Guarjila, San Antonio Los Ranchos, Nueva Trinidad, San José Las Flores, Carasque, Las Vueltas y Guancora.

Supe de la masacre del Sumpul cuando estaba en primer año de bachillerato y Chalatenango era, para mí, un lugar lejano y misterioso. Recuerdo bien que era un día lluvioso en la capital y mis profesores comentaban de un operativo militar que había dejado muchos campesinos muertos en Chalatenango. En marzo de ese mismo año había sido asesinado Monseñor Romero; o sea, el ambiente era tenso y la noticia de una masacre de campesinos no auguraba nada bueno para quienes eran estigmatizados como enemigos del gobierno o de los grupos de poder económico. Ese día salí, de clases con el nombre de Chalatenango clavado en mi mente y con el propósito de prepararme para convertirme en un educador popular en esas tierras. La guerra se inició el año siguiente y mis derroteros personales me llevaron por la senda educativa no popular, sino universitaria. Sin embargo, acabada la guerra civil, se me fueron abriendo puertas para trabajar como educador popular, y dos de ellas fueron en Arcatao y en San José Las Flores, en donde las hermanas Leyla y Teresa fueron claves para potenciar la formación política de adultos y jóvenes, hombres y mujeres.

Fue un aprendizaje nuevo para mí. Recuerdo que, en una de las primeras sesiones, uno de los participantes –curtido en luchas y persecuciones— me dijo que diera mi explicación como si estuviera en la universidad, sin andar simplificando las cosas, pues era responsabilidad de ellos hacer el esfuerzo por entender. También recuerdo cuando, en una ocasión en que puse en duda las posibilidades electorales del candidato del FMLN en ese entonces, y un grupo de alumnos pidió que yo no regresara más como profesor. Luego de la intervención del P. Cortina y de varios estudiantes jesuitas, se aceptó mi regreso; y poco después no sólo hicimos las paces, sino que el cariño y el afecto mutuos se hicieron presentes de manera cada vez más intensa.

Es un cariño y un afecto que siguen vivos. Por eso las Memorias del Sumpul no me son indiferentes; por eso no puedo leer los testimonios que ahí se recogen de manera neutral. Terencio dijo: “nada de lo humano me es ajeno”. En mi caso, el sufrimiento y las ansias de justicia de los sobrevivientes del Sumpul no me es ajeno, sino algo sumamente personal.

San Salvador, 3 de febrero de 2020

-Luis Armando González es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario.

Del mismo autor

- No todo comenzó hace 200 años 17/09/2021

- Burbujas democráticas 02/09/2021

- Fetichismo tecnológico 15/07/2021

- La unidad de lo diverso 05/07/2021

- Pensamiento crítico y ciudadanía integral 01/07/2021

- Barbarie a la vuelta de la esquina 21/06/2021

- Sobre “de-colonizar”: una nota crítica 27/05/2021

- Una nota teórica sobre la primera infancia 19/05/2021

- Una mirada a lo jurídico desde Marx y Weber 11/05/2021

- Reforma educativa de 1995 y cohortes generacionales 10/05/2021